中国工程院院士袁士义说,北美海相致密油和页岩油通过科技创新引发了产业革命,主体开采技术持续升级,年产规模达亿吨级。我国为陆相沉积油藏,非均质严重,不能套用北美技术,攻关形成了陆相致密油开发技术体系,年产规模已达千万吨级。我国陆相页岩油资源与开发潜力很大,开发理论技术研究和矿场试验已经取得了显著的进展和效果,在长庆油田建成了我国首个年产200万吨页岩油生产示范基地,在新疆、大庆、胜利等油田设立了3个国家级页岩油示范区,页岩油开发技术迭代升级和提高采收率等核心技术方法研究取得了新进展。

钻井队员工在南川页岩气田钻井平台操控全液压“铁钻工”。沈志军 摄

钻井队员工在南川页岩气田钻井平台操控全液压“铁钻工”。沈志军 摄

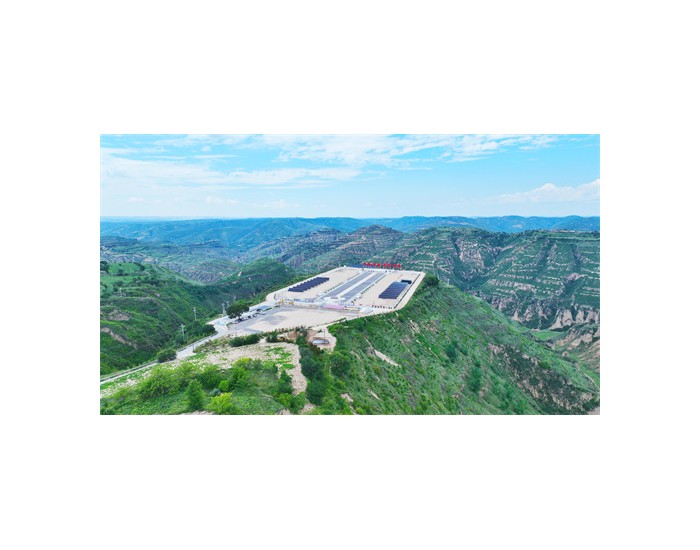

胜利油田民丰区块12号台正在进行3口页岩油井的压裂施工。朱克民 摄

胜利油田民丰区块12号台正在进行3口页岩油井的压裂施工。朱克民 摄

目前,我国初步形成了针对不同类型页岩油的开采技术系列,实现了页岩油有效开采,但存在单井产量和累计产量低、区块采收率低(大都小于10%)等问题。近年来发展的二氧化碳前置压裂、密切割均匀压裂、无水压裂、提高垂直缝高压裂等新工艺,以及区块整体立体开采、页岩油尽早补能和二氧化碳吞吐/驱替提高采收率等新技术具有广阔的应用前景。需加快攻关、不断迭代升级配套技术,加快形成适用不同类型页岩油的压裂模式、开发模式和提高采收率技术系列,努力使单井EUR(评估的最终可采储量)达5万吨以上,力争区块采收率达到20%以上,实现区块整体规模立体效益开发,尽快推动我国页岩油年产量达千万吨以上,成为我国原油长期稳产的有效接替资源。

页岩油气立体开发技术

页岩革命改变了世界能源格局。2023年,全球页岩油气产量为12.6亿吨油当量,占全球油气总产量的14.9%。美国依靠两次“页岩革命”,使页岩油气产量快速增长,从石油进口国转变为输出国,实现了能源独立。2023年,全球页岩气产量8706亿立方米,其中美国产量8312亿立方米,占比95%;全球页岩油产量4.75亿吨,其中美国产量4.3亿吨,占比91%;我国页岩油产量435万吨,页岩气产量250亿立方米。

中国工程院院士,中国石化总工程师、首席科学家孙焕泉指出,立体开发能够大幅度提高页岩油气资源动用率和采收率,经过立体开发调整、整体立体开发等阶段,已成为北美页岩油气主要开发方式。同时,工程技术的快速迭代,支撑了立体开发高质高效发展。钻井技术由密集井工厂钻井向自动化钻井迭代,超长水平段(普遍大于3000米)、超级“一趟钻”(造斜段+水平段“一趟钻”)、超级井工厂(单平台16口井)、强化钻井参数成为常态,大幅降低了钻井周期和建井成本。压裂技术则由单层体积压裂向多层立体压裂迭代,簇间距缩减至10米以内,加砂强度达到5吨/米,水平段单位长度产量提高30%以上;同步分流压裂、拉链式等施工作业模式的推广,使压裂效率每天由2~4段增为12~18段;以砂代陶,一体化变黏滑溜水使单段压裂成本大幅降低。

“立体开发+技术迭代”推动页岩油气产量持续上升、成本持续下降。2023年,美国页岩油气主产区钻机数为617台,不及2014年峰值的一半,但投产井数量仅下降11%,产量提升1.5倍,二叠盆地页岩油桶油成本由2014年的80美元降至29美元。

孙焕泉说,页岩油气立体开发是一种高效、系统化的开发模式。它是基于页岩油气沉积特征、储集特点和“甜点”分布,进行立体井网设计,通过优快钻井、立体压裂,在多维空间改造形成“人工油气藏”,以实现页岩油气藏储量动用率、采收率、收益率(3R)最大化。其中,地质-工程“甜点”描述是基础,缝网协同优化是关键,工程提速提效是保障。

页岩油气立体开发的关键要素包括双点(地质“甜点”是资源基础,工程“甜点”是改造基础)、双网(压裂缝网是动用关键,人工井网是控制关键)、双提(工程提速是效率保障,工程提效是效益保障)。

页岩油气立体开发技术体系包括页岩储层精细描述与建模技术、页岩压后储量动用表征技术、立体开发政策优化技术、立体开发配套工程工艺技术、页岩油气监测评价技术。

页岩储层非均质性描述是立体开发的基础。宏观尺度地质特征非均质性决定了立体开发的分区差异,储层微观尺度非均质性决定了立体开发的层系划分。

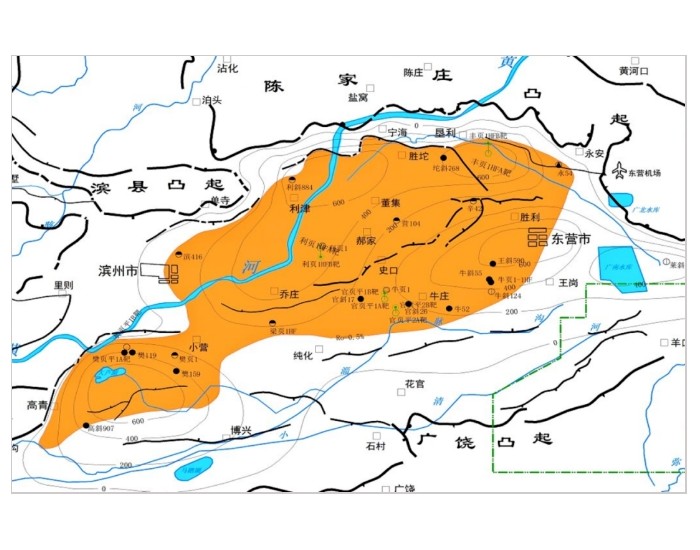

物质基础、应力隔层、纵向裂缝发育程度是页岩油气立体开发层系划分的关键参数。涪陵页岩气田焦石坝区块基于页岩品质、应力、裂缝特征精细研究,明确了不同分区的开发层系划分,形成了二层、三层差异化立体开发分区技术政策。胜利济阳页岩油则根据地质“甜点”分层和泥岩隔层厚度、高应力层分布组合层段,结合压裂实际缝高,确定了立体开发层系,如将牛庄洼陷划分为沙三下、沙四纯上、沙四纯下3套开发层系5层立体开发。

立体开发井距、井网要最大程度减少井间、层间负向干扰,达到“通而不窜”,实现储量动用最大化。涪陵页岩气田焦石坝区块立体开发确定了同层系300米、不同层系150米平面投影井距的立体开发技术政策,立体开发阶段89%的老井正面受效,平均增加EUR2600万立方米。在胜利济阳博兴洼陷,综合考虑天然裂缝发育程度、压力干扰的正向和负向作用、邻井压力响应等因素,采用微地震监测、一体化模拟、矿场实践等方式,优化井距与压裂规模适配关系,确定了樊页平1井组合理井距为350~400米。

页岩油气要保证在黄金靶窗穿行。矿场试验表明,涪陵页岩气田焦石坝上部气层⑦小层资源富集次于⑧小层,但工程改造能够形成最大的改造体积,所以⑦小层为上部气层黄金靶窗。苏北盆地小断块发育,水平井难以实施,采用定向井(直井)分段压裂,优选阜二段Ⅰ/Ⅱ亚段纹层发育、可动油含量高、可压裂性好的水平井黄金靶窗位置射孔,采用“大规模注液+高强度加砂+变排量稳缝”压裂工艺,实现了造长缝、远支撑,收到拟水平井开发效果。红201井测试获最高日产油79.1吨,已累计产油1.9万吨,预测EUR3.5万吨。

页岩油气压后缝网具有极强的应力敏感特征,合理配产能够有效提高单井EUR。在涪陵页岩气田白马区块,放大压差生产合理配产方式对单井EUR的影响程度可达到10%。胜利济阳页岩油示范区建立了以初期快排降水、稳定期合理控压为核心的全周期生产调控模式,通过长周期保持裂缝有效导流能力、页岩油在缝网空间的流动能力及储集层能量有序释放,控压生产单井EUR在4万~6万吨。

立体开发压裂要突出人工缝网与剩余气控制程度的匹配性。涪陵页岩气立体开发调整中,沿水平段分类定制了“适度改造-精细改造-强化改造”工艺参数组合,以及交错/定向射孔、暂堵转向等工艺对策,实施后,改造缝网扩展形态与剩余气展布匹配度达91%。济阳页岩油断裂系统发育,整体同步压裂易造成局部应力集中,存在套变、压窜风险,通过兼顾井筒安全和压裂改造体积最优,在差异化压裂设计基础上,优化压裂施工顺序,减小应力集中,有效控制套变套损,实现缝控体积最优化。牛页一区井组每百段套变段数由8段降至0.8段。

压后取芯可以评价人工缝网。涪陵页岩气田三层立体开发焦石坝66井组共有9口生产井,已累计产气6.5亿立方米,预计采收率48.1%,设计实施了3种不同井型6口取芯井,累计取芯1122.96米、识别出水力裂缝3384条,岩芯裂缝中取到支撑剂10处,由此得到了诸多压裂认识。

目前,中国石化页岩油气立体开发成效显著。涪陵页岩气田立体开发井日贡献气量占气田总产量的50.2%,焦石坝区块储量动用率达到85.4%,三层立体开发区采收率提高至44.6%,2022年起实现净现金流为正。胜利页岩油产量实现跨越式增长,2023年产油29.6万吨,2024年日产油水平升至1900吨,平均单井EUR达4.4万吨。苏北页岩油产量持续快速增长,2023年产油8.5万吨,2024年日产油水平升至400吨,年产量目标10万吨。

孙焕泉说,要持续攻关页岩油提高采收率技术,包括基于建模数模一体化的剩余油气精细描述技术、多套层系水平井井组立体开发优化技术、前置超临界二氧化碳压裂改造技术、井筒重建与复杂结构井应用技术、新型纳米注剂提高采收率技术、页岩油注二氧化碳吞吐/驱油与封存机理及提高采收率技术、基于新型表面活性剂的压裂补能一体化技术、全生命周期技术协同排采工艺等,还要强化大数据、人工智能的应用。

页岩油二氧化碳前置压裂技术

页岩储层孔喉细微、排驱压力高,二氧化碳比水更容易进入微裂缝和纳米孔喉,既能增加地层弹性能量、扩大裂缝波及范围、增强压裂效果,又可以提升原油流动能力。

吉木萨尔页岩油试验表明,二氧化碳前置压裂对低黏区、高黏区均有明显提产作用,2022年在高黏区开展压裂试验,一年期每千米页岩段累计产油量提高了27%,自喷期延长了300天以上,具备扩大应用条件。长庆页岩油二氧化碳压裂试验井比普通压裂井压力保持水平更高,试验初期日产油达20.6吨。济阳页岩油缝网形成难、改造范围小、纵向穿层难,应用二氧化碳前置压裂技术收到了明显效果。

页岩油密切割受控压裂/小井距立体叠合布井

目前国内页岩油开发部署大多井距较大、压裂缝较长、压裂段数较少、簇数较多,导致井间和缝间储量实际控制不足,尽管单井初期产量较高,但井间和缝间储量难以有效动用,区块预测采收率低,总体开发水平有待进一步提升。

沿水平段密切割、受控压裂出100~150米(取决于单井控制储量)放射状半缝长,形成以水平井段为轴的近似圆柱形或方柱形密缝体,在区块内以多个柱形密缝体叠加整体立体布井方式开发,预期可以有效缩短井距、大幅提高区块采收率。

目前,该技术已在长庆油田等页岩油开采中试验,成效明显。

穿层压裂提高垂直裂缝高度方法

我国陆相页岩油储层砂泥岩交互频繁、发育大量低角度层理缝,穿层压裂提高垂直压裂缝高可以沟通更多的层理缝。

该技术已应用于北美、澳大利亚的页岩气、煤层气等非常规气藏。长庆油田在华H100平台共设计穿层压裂14段,成功率85.7%,试验证明可大幅度提高页岩油产能。先微波震动再压裂,同样是实现穿层压裂提高垂直裂缝高度的方法,目前正在深化机理性研究,开展室内与矿场试验。

页岩油非水压裂方法

页岩油储集层通常仅有油气两相,没有水相存在,大规模水力压裂将大量的水带入储层,尽管可以增压改造采出部分页岩油,但同时造成储层水锁等伤害,目前水力压裂开采方式采收率大多小于10%。采用非水压裂,如利用液态二氧化碳替代传统水基压裂液,有望在实现压裂改造的同时大幅增强开发效果。二氧化碳干法加砂压裂技术目前已具有无水相、无残渣、返排快等优点,在减小储层伤害方面优势明显。

2022年9月,吉林油田实施单井(段)加砂量近50立方米、液量1000立方米以上中等规模干法二氧化碳蓄能压裂增产作业试验,见油速度快、产油周期长,增产效果明显。长庆油田开展二氧化碳加可溶球座细分切割体积压裂试验,大幅提升了地层能量,延长了油井有效生产时间,同时,二氧化碳干法压裂一口井可以节约用水1万立方米、埋存二氧化碳1200万立方米。

页岩油尽早补充地层能量提高采收率技术

页岩油采用压裂开采模式整体采收率低。特别是存在天然裂缝的页岩油藏,随着开采压力降低,天然裂缝将会闭合,且具有不可逆特征,导致流动通道堵塞难以恢复,需要尽可能早地补充地层能量。早期补能方法包括重复压裂、注气吞吐/驱替等,其中,二氧化碳吞吐是当前最为推荐的方法,如能实现多轮吞吐或驱替,可大幅度提高页岩油采收率。

长庆、新疆、大港等油田开展页岩油二氧化碳吞吐及驱替试验,已见到一定的效果。官东地区页岩油开展典型3口井井组注二氧化碳吞吐补能/驱替先导试验,采取“中间井吞吐,两侧井同步焖井/放喷采油”的方式,注入二氧化碳276吨,3口井均见到增产效果,井组日产量由吞吐前的10.8吨提升至最高23.6吨,发挥了本井补能与邻井驱替作用,有效期已达459天,阶段增油1962.5吨。

纳米赋能超临界二氧化碳压裂-置换-驱替一体化

油气藏地质及开发工程全国重点实验室主任赵金洲说,美国海因斯维尔页岩气田单井初始产量超过40万立方米/日,单井EUR达1.84亿立方米,而四川盆地川南页岩气田单井初始产量小于25万立方米/日,单井EUR为1.15亿立方米。中美页岩气产量差距大的一个重要原因,就是页岩气以吸附和游离状态赋存于页岩中,但我国吸附气占比高,超过40%,而美国不到20%。

基于我国页岩气的特殊性,纳米赋能超临界二氧化碳压裂-置换-驱替一体化是页岩气大规模开发的必经之路。因为超临界二氧化碳压裂在页岩气储层中起裂压力更低,能够压裂形成更复杂的缝网,提高页岩气产量;二氧化碳在页岩中的吸附能力和吸附有序性远高于甲烷,可有效置换甲烷,提高页岩气采收率;超临界二氧化碳能够进入大于其分子的空间驱替孔隙和裂缝的游离态甲烷,提高页岩气采收率;页岩储层埋存二氧化碳潜力大,埋存量远大于页岩气开发与利用全过程的二氧化碳排放量。

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...